„Wir fördern Zukunftskompetenzen, die Jugendliche auf die Herausforderungen von morgen vorbereiten.“

13.11.2025: Der jährlich stattfindende Wettbewerb „YES! - Young Economic Solutions“ ist einer der größten Schülerwettbewerbe rund um wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen in Deutschland. Schüler*innenteams ab Klassenstufe 10 erarbeiten Lösungsideen zu Fragestellungen aus den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Umwelt. Der Wettbewerb wurde bisher vom Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW) Kiel organisiert. Ab dem Durchgang 2026 ist die Deutsche KlimaStiftung für die Durchführung verantwortlich. Die Online-Redaktion sprach mit den Organisator*innen Nele Feldkamp und Arne Dunker von der Deutschen KlimaStiftung über Zweck und Ablauf des Wettbewerbs, darüber, welche Zukunftskompetenzen gefördert werden, und was sich künftig am Wettbewerb ändern wird.

Online-Redaktion: Worum geht es bei dem Wettbewerb YES! - Young Economic Solutions?

Feldkamp: Bei dem bundesweiten Wettbewerb YES! stehen ökonomische und unternehmerische Lösungsansätze für gesellschaftliche Herausforderungen im Mittelpunkt. Wissenschaftler*innen aus Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialwissenschaften bringen aktuelle Fragestellungen ein, zu denen Schulteams ab der 10. Klasse gemeinsam mit ihnen innovative Konzepte entwickeln, um diese idealerweise auch in die Praxis umzusetzen.

Online-Redaktion: Wie läuft der Wettbewerb ab?

Feldkamp: Die Wissenschaftler*innen reichen bis Ende Oktober jedes Jahres ihre Fragen zu gesellschaftlichen Herausforderungen ein. Ab November melden sich Schulteams ab Klasse 10 - bestehend aus mindestens fünf Schüler*innen - gemeinsam mit einer Lehrkraft über ein Online-Formular an und wählen drei bevorzugte Themen. Die Vergabe erfolgt nach dem Prinzip „First come, first served“. Nach dem Kick-off im darauffolgenden Januar/Februar arbeiten die Teams bis Mai an ihren Lösungen. Begleitend finden Workshops zu Nachhaltigkeit, Gründung, Entrepreneurship und Präsentationstechniken statt. Im Juni präsentieren die Teams dann ihre Ideen bei fünf Regionalfinalen. Dort qualifizieren sich jeweils zwei Teams für das Bundesfinale. Nach den Regionalfinalen arbeiten die zehn Gewinnerteams weiter an ihren Konzepten und stellen sie im Austausch mit den anderen Schulteams und externen Expert*innen im Bundesfinale vor.

Online-Redaktion: Wer wählt die Gewinnerteams aus?

Dunker: Bislang wurden die Sieger ausschließlich von Schüler*innen gewählt. Ab 2026 - unter der Leitung der Deutschen Klimastiftung - wählen alle Schülerinnen und Schüler zusammen mit einer Fachjury die besten Teams, wobei Punkte natürlich nur für andere Teams vergeben werden dürfen. Dieses Verfahren gilt für die Regionalfinalen sowie für das Bundesfinale.

Online-Redaktion: Besteht während der Lösungsentwicklung ein Kontakt zwischen den Schüler*innen und den Fragen einreichenden Wissenschaftler*innen?

Dunker: Ja, zu Beginn finden Fachgespräche statt, in denen die Forscher*innen ihre Fragestellung näher erläutern: den wissenschaftlichen Hintergrund, die zentrale Herausforderung und die thematische Einordnung. Sobald die Schulteams mit ihrer Arbeit begonnen haben, folgen zwei weitere Gespräche, in denen sie offene Fragen direkt mit den Wissenschaftler*innen klären können. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, individuelle Feedbackrunden zu vereinbaren.

Online-Redaktion: Welche Zukunftskompetenzen fördert der Wettbewerb - und weshalb sind sie für junge Menschen heute besonders relevant?

Feldkamp: Im Wettbewerb fördern wir gezielt zentrale Future Skills, die Jugendliche auf die Herausforderungen von morgen vorbereiten und ihnen dabei helfen, selbst aktiv an der Gestaltung einer nachhaltigen und gerechten Zukunft mitzuwirken. So stärkt die freie Bearbeitung der Forschungsfragen das eigenständige lösungsorientierte Denken und regt auch die Kreativität der Jugendlichen an. Auch ihr unternehmerisches Handeln wird unterstützt. Zwar muss nicht jede Idee in ein Geschäftsmodell münden, doch hilft ein unternehmerischer Blick dabei, Konzepte realistisch und wirkungsorientiert zu denken. Der Wettbewerb fördert zudem die Innovationskompetenz, indem Jugendliche ermutigt werden, jenseits des Gewohnten neue und transformative Lösungswege zu erkunden, sowie die Gestaltungskompetenzen nach Gerhard de Haan. Dabei geht es darum, Wissen über nachhaltige Entwicklung praktisch anwenden zu können und nicht-nachhaltige Strukturen zu erkennen und zu hinterfragen. Schließlich wollen wir mit dem Wettbewerb auch das Nachhaltigkeitsbewusstsein fördern. Die Ideen sollen nicht nur kreativ, sondern auch zukunftsfähig sein, mit einem Blick auf globale Herausforderungen und interdisziplinäre Vernetzung. Die Schüler*innen sollen lernen, proaktiv zu agieren, ihre eigenen Ideen einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Denn gerade die junge Generation bringt neue Perspektiven ein, die bestehende Denkweisen aufbrechen können.

Online-Redaktion: Welche Ideen haben im Wettbewerb YES! 2025 überzeugt?

Dunker: Unter den eingereichten Projekten gab es viele spannende Ideen. Einer der Siegerbeiträge war das Projekt „Grünstelle“, das eine Plattform entwickelt hat, auf der sich Bürger*innen, Architekt*innen und Stadtplaner*innen vernetzen können, um die Dach- und Fassadenbegrünung in Städten voranzubringen. Ein weiteres tolles Konzept ist das „House of Nations“ des Gymnasiums Brunsbüttel, das ein gemeinsames Wohnhaus für alleinerziehende deutsche und ukrainische Eltern vorsieht. Das Zusammenleben eröffnet Letzteren berufliche Perspektiven und fördert ihren Spracherwerb. Ein drittes Beispiel stammt von den berufsbildenden Schulen in Burgdorf: Sie entwickelten eine spielerische Lernplattform zur Finanzbildung. Viele Jugendliche verlassen die Schule, ohne grundlegende Kenntnisse über Versicherungen, Bausparverträge oder vermögenswirksame Leistungen zu besitzen. Das Projekt setzt hier an und vermittelt praxisnahes Wissen für den Alltag.

Online-Redaktion: Sind schon Ideen umgesetzt worden?

Feldkamp: Ja, erst vor Kurzem. Eine Projektgruppe beschäftigte sich mit Passungsproblemen auf dem Ausbildungsmarkt - also der Frage, warum Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben, obwohl es eigentlich genug Bewerber*innen gibt. Nachdem die Schüler*innen erkannt haben, dass viele Ausbildungsberufe nicht verständlich genug kommuniziert werden, entwickelten sie eine Matching-Plattform, die Ausbildungsbetriebe mit jungen Menschen auf der Suche nach Praktika und Ausbildungsstellen zusammenbringt. Nach dem Wettbewerb gründeten sie eine Schülerfirma und fanden ein Softwareunternehmen als Partner, das auf Grundlage des Konzepts die Programmierung der App „finda“ übernahm. Sie ist seit dem Frühjahr 2024 in allen gängigen App-Stores erhältlich.

Dunker: Künftig möchten wir den Fokus des Wettbewerbs auch noch stärker auf die praktische Umsetzung der entwickelten Lösungen legen. Ab einer bestimmten Wettbewerbsphase sollen die Schulteams dabei von Unternehmer*innen oder Start-ups begleitet werden, um zusätzliches Know-how einzubringen. Dadurch kann die Qualität und Realisierbarkeit der Ideen weiter gesteigert werden.

Online-Redaktion: Was wird sich unter der Deutschen KlimaStiftung noch am Wettbewerb ändern?

Dunker: Wir möchten den Wettbewerb reformieren, damit er dynamischer und zeitgemäßer wird. Dabei rücken, wie gesagt, unternehmerische Lösungsansätze und deren Umsetzbarkeit stärker in den Fokus. Durch uns als neuer Projektpartner liegt jetzt auch ein stärkeres Gewicht auf der Nachhaltigkeit und damit auf ökologisch und sozial verträglichen Lösungen. Unser Ziel für die kommenden Jahre ist es, die Fragestellungen weiterhin auf gesellschaftlicher und gesamtwirtschaftlicher Ebene zu halten, die Lösungsansätze jedoch noch praxisnäher zu gestalten. Dabei geht es nicht darum, aus jedem Thema einen Business Case zu machen oder flächendeckend Start-ups zu fördern. Vielmehr möchten wir unternehmerische Kompetenzen wie Handlungsmut, Risikobereitschaft und kreative Problemlösung stärken und die Jugendlichen ermutigen, Herausforderungen mit einem unternehmerischen Blick anzugehen. Im Zentrum sollen Lösungen stehen, die unternehmerisch gedacht sind, aber dazu da sind, ein gesellschaftliches Problem zu lösen.

Online-Redaktion: Was macht die Deutsche KlimaStiftung und warum passt der Wettbewerb gut in ihr Angebot?

Dunker: Die Deutsche Klimastiftung engagiert sich seit 2009 für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung. Unser Ziel ist es, Menschen aller Altersgruppen für die Klimakrise zu sensibilisieren und Lösungswege aufzuzeigen, insbesondere in den Bereichen Klimagerechtigkeit, Klimamigration und berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung (BBNE). Mit Projekten zur grünen Berufsorientierung an Schulen zeigen wir Jugendlichen, wie Nachhaltigkeit die Arbeitswelt verändert und neue Kompetenzen erfordert. Aktuell sind wir Teil eines Bundesprojekts, das mehr Nachhaltigkeit in die Berufsausbildung bringen will. Insofern passt der YES!-Wettbewerb ideal in unser Portfolio: Er greift gesellschaftliche Herausforderungen auf, die oft eng mit Nachhaltigkeitsthemen verknüpft sind - sei es bei Migration, Ressourcenknappheit oder der Energiewende. Und das Thema „Klima“ zieht sich wie ein roter Faden durch alle Bereiche hindurch.

Online-Redaktion: Wann können sich die Schulteams für den Wettbewerb 2026 anmelden?

Feldkamp: Ab dem 24. November 2025 sind die Forschungsfragen auf unserer Website gelistet. Die Schulteams können noch bis zum 21. Januar 2026 über ein Online-Formular zusammen mit ihrer Lehrkraft Themen auswählen, welche sie spannend finden und gerne bearbeiten möchten.

Nele Feldkamp ist als Community- und Eventmanagerin für den Wettbewerb YES! bei der Deutschen KlimaStiftung tätig. Als studierte Nachhaltigkeitsökonomin beschäftigt sie sich mit den Themenfeldern Nachhaltiges Wirtschaften sowie Bildung für Nachhaltige Entwicklung und hat unter anderem schon Erfahrungen in Start-Ups, Großunternehmen und NGOs gesammelt.

Arne Dunker ist Gründer und Geschäftsführer der Deutschen KlimaStiftung und leitet YES!. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler beschäftigt sich seit 25 Jahren mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit und war viele Jahre selbst als Unternehmer tätig.

Autor(in): Petra Schraml

Kontakt zur Redaktion

Datum: 13.11.2025

© Bildung + Innovation

Ihr Kommentar zu diesem Beitrag. Dieser Beitrag wurde bisher nicht kommentiert.

Die Übernahme von Artikeln und Interviews - auch auszugsweise und/oder bei Nennung der Quelle - ist nur nach Zustimmung der Online-Redaktion von Bildung + Innovation erlaubt.

Auch lesenswert

- Future Skills Journey: „Kompetenzen für eine Welt im Wandel.“

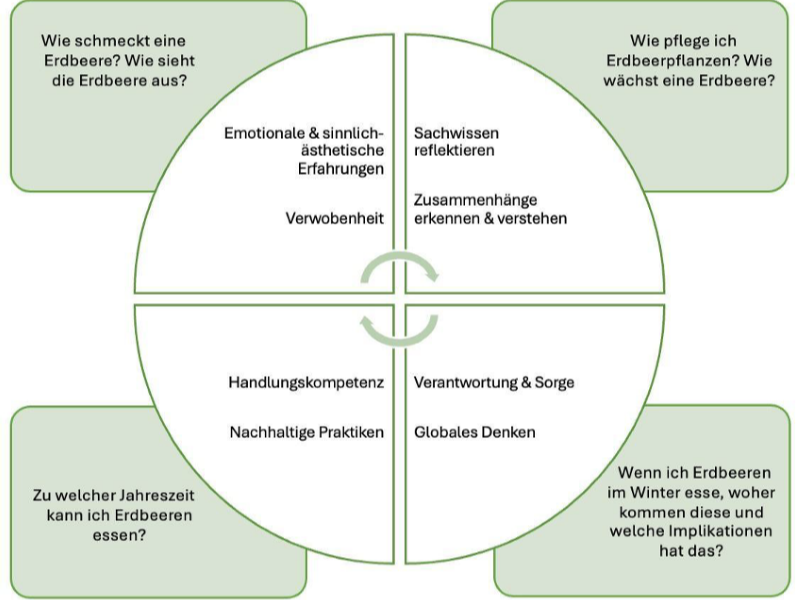

- Von der Erdbeere zur Ethik: Wie Kitas Kinder zur Naturverbundenheit hinführen

- Malick, Adissa und Wickie erklären Schüler*innen den Klimawandel

- „Die Teilnehmenden sollen Ursachen und Zusammenhänge von Umweltproblemen erkennen, nachhaltige Lösun...

- „Der Klimarat ist das Herzstück des Projekts.“