Das Online-Magazin zum Thema Innovation und Qualitätsentwicklung im Bildungswesen

Das Online-Magazin zum Thema Innovation und Qualitätsentwicklung im Bildungswesen

Erschienen am 09.10.2025:

Von der Erdbeere zur Ethik: Wie Kitas Kinder zur Naturverbundenheit hinführen

Ein Anwendungs- und Reflexionsinstrument für ökologische Bildungsangebote

Der Klimawandel schreitet unaufhaltsam voran und zeigt sich immer öfter in Extremwetterlagen, so der Bericht des Weltklimarats (IPCC) aus dem Jahre 2021. Doch die Naturkatastrophen erfolgen nicht immer in zeitlicher Nähe, sondern treten in weit auseinanderliegenden Intervallen ein. Die Folgen sind nicht mehr auf einfache Ursachen zurückzuführen, sondern müssen im (globalen) Gesamtkontext betrachtet werden. Besonders für die nachfolgenden Generationen ist es unerlässlich, einen Zugang zur Natur zu finden, der über reines Wissen hinausgeht und eine tiefere Verbindung zur Umwelt herstellt. Frühkindliche Bildungseinrichtungen wie Kitas nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein. Hier können grundlegende Erfahrungen mit der Natur gemacht und ein nachhaltiges Werteverständnis angebahnt werden.

Die Naturerfahrung ist ein Teil der ökologischen Bildung in der Kita. Diese ist seit einigen Jahren in den Bildungsgrundsätzen des Landes Nordrhein-Westfalen verankert und bildet damit einen von zehn Bildungsbereichen. Eine Querschnittsaufgabe stellt dabei Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) dar. Beim Spielen in der Natur werden durch die Vielfalt der Materialien alle Sinne angesprochen. Wie von Ochsenstein-Nick 2021 hervorhebt, fördert das Erleben von Natur verschiedene Aspekte der kindlichen Entwicklung - etwa die Sprache, die Sinneswahrnehmung und das Selbstvertrauen. Allerdings stellt sich zunehmend die Frage, wie ökologische Bildung und BNE im Zeitalter des Anthropozäns - also in einer Epoche, in der der Mensch zum prägenden Einflussfaktor auf der Erde geworden ist - vermittelt werden können. Da die Herausforderungen global sind, betreffen sie die Menschheit und ihre Umwelt als Ganzes. Nicht nationale, sondern planetare Grenzen rücken in den Fokus. Der Blick auf den einzelnen Menschen reicht nicht aus, um Zusammenhänge verständlich zu machen. Das inhärente Mensch-Naturverhältnis, welches ein gemeinsames Leben auf der Erde anstrebt, macht eine Perspektivenerweiterung über den individuellen Erfahrungshorizont hinaus notwendig. Der bislang vorherrschende kindzentrierte und ko-konstruktivistische Ansatz in der Vermittlung von Ökologie und BNE greift dabei jedoch zu kurz.

Entstehung und Kontext des Lehrforschungsprojekts

Hier setzt das im Folgenden vorgestellte, praxisorientierte Anwendungsinstrument an. Das Anwendungsinstrument ist aus einem umfassenden Lehrforschungsprojekt an der Universität zu Köln unter der Leitung von Prof. Dr. Ursula Stenger entstanden. Der theoretische Bezugsrahmen besteht aus den drei Schwerpunkten: Umweltpädagogik, wie sie etwa Kestler et al. aus 2019 beschreibt, Konzepte der Nachhaltigkeit nach Braun und Dieckerhoff aus dem Jahre 2010 sowie Überlegungen des Posthumanismus, die unter anderem von Haraway 2016, Murris 2020 und Rautio 2014 vertreten werden. Daraufhin wurden in Kooperation mit einer Berufsschule für pädagogische Fachkräfte sowohl der Unterricht im Fach Ökologie als auch dazugehörige Prüfungsunterlagen gesichtet. Darüber hinaus wurden Interviews mit Lernenden und Lehrenden geführt, wie auch der zugrundeliegende Bildungsplan zur ökologischen Bildung Nordrhein-Westfalens analysiert.

Vier Kategorien ökologischer Bildung: das Anwendungsinstrument

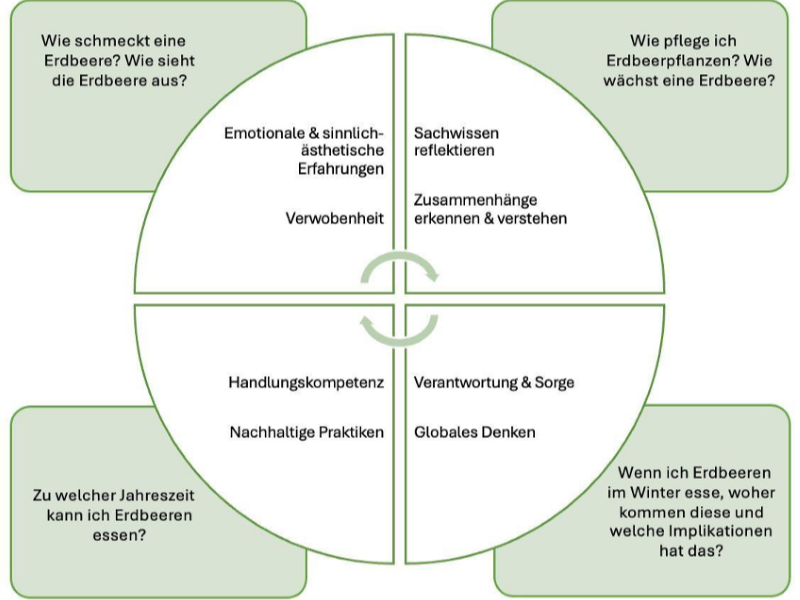

Aus dieser explorativen Forschung wurden vier zentrale Aspekte der ökologischen Bildung herausgearbeitet, die in einem praxisnahen Instrument zusammengeführt wurden. Dieses unterstützt pädagogische Fachkräfte bei der Planung, Durchführung und Reflexion von Bildungsangeboten und soll langfristig die Fort- und Weiterbildung im Bereich BNE stärken. Zudem stärkt das Anwendungsinstrument den Aufbau einer Beziehung, Verantwortung und Verbundenheit mit der Natur. Grundlegend für die folgenden Überlegungen ist die Wechselwirkung der vier Kategorien. Die Kategorien können ebenso wie ökologische Bildung und BNE nicht isoliert voneinander betrachtet werden. Ökologisches Wissen bildet dabei die Voraussetzung für nachhaltiges Handeln, wie dies auch im nordrhein-westfälischen Bildungsplan aus 2018 und in den Arbeiten von Kestler et al. 2019 betont wird.

1. Emotionale und sinnlich-ästhetische Erfahrungen

Natur muss erlebt werden - mit allen Sinnen. Kinder spüren, riechen, schmecken und betrachten ihre Umwelt. Die dabei entstehende emotionale Beziehung bildet die Grundlage für ein tiefes Naturverständnis und Verbundenheit. Ein Beispiel: Ein Kind entdeckt eine Erdbeere, betrachtet und betastet sie eingehend, schmeckt sie und entwickelt dabei ein Gefühl für natürliche Vielfalt.

2. Sachwissen reflektieren und Zusammenhänge erkennen und verstehen

Aus den sinnlichen Erfahrungen folgt das Bedürfnis nach Wissen. Wenn ein Kind ausgehend vom Aussehen der Erdbeere einen Reifungsprozess entdeckt, wie beispielsweise wann Erdbeeren grün oder rot sind, können weiterführende Fragen gestellt werden, wie zum Beispiel: Wie wächst eine Erdbeere oder wie pflege ich eine Erdbeerpflanze, sodass diese wachsen kann? An dieser Stelle werden der fließende Übergang und die wechselseitigen Verhältnisse der Aspekte deutlich. Das Lernen ist dabei zirkulär - Erkenntnisse entstehen also aus Erfahrungen, und neue Erfahrungen entstehen durch Wissen. Nach dem Entdecken einer neuen Pflanze kann das Kind angeregt sein, die Erdbeere zu probieren oder weitere Eigenschaften zu erkunden.

3. Handlungskompetenz und nachhaltige Praktiken

Damit Kinder eine Handlungskompetenz im Sinne der Nachhaltigkeit entwickeln, reicht Sachwissen allein nicht aus. Um am Beispiel der Erdbeere anzuknüpfen, lässt sich die Frage stellen, zu welcher Jahreszeit es möglich ist, Erdbeeren zu kaufen, sodass diese regional und saisonal sind. Dabei ist der Grundgedanke, das eigene Konsumverhalten zu reflektieren und zu verstehen, dass Produkte nicht ganzjährig verfügbar sind. Auch soll das an Bedingungen geknüpfte nachhaltige Zusammenleben verdeutlicht werden.

4. Verantwortung, Sorge und globales Denken

Nachhaltigkeit ist immer auch eine ethische Frage. Zum Beispiel: Wenn ich eine Erdbeere im Winter kaufe und esse, woher kommt diese und welche Implikationen hat das für die Gemeinschaft, die Natur und das Klima. Das Konsumverhalten betrifft nicht nur den Einzelnen und seine Bedürfnisbefriedigung, sondern hat auch umfassende Folgen, etwa durch Anbaumethoden und Transportwege. So geht die Entscheidung für Erdbeeren im Winter über die eigene Lebenswirklichkeit hinaus und beinhaltet weitreichende Auswirkungen. Es lässt sich erkennen, dass nachhaltige Praktiken und ethische Aspekte fließend ineinander übergehen.

Praxisbeispiel: Ein Waldspaziergang als Lernangebot

Die didaktischen Potenziale des Anwendungsinstruments werden nachfolgend anhand eines weiteren praxisnahen Beispiels dargelegt. Ein mögliches Angebot, welches mit Kindern im Rahmen ökologischer Bildung durchgeführt werden kann, ist ein Spaziergang im Wald. Dabei können nicht nur sinnlich-ästhetische Erfahrungen wie der Geruch des Waldes oder das Aussehen von Pflanzen gemacht (Aspekt 1), sondern auch Sachwissen über die Artenvielfalt und Bewohner des Waldes erlangt werden (Aspekt 2). Gleichzeitig lassen sich nachhaltige Praktiken erproben, wie zum Beispiel das reflektierte Einsammeln von Naturmaterialien, um die Arten zu schützen (Aspekt 3). Dies geht einher mit ethischen Aspekten im Sinne einer Verantwortung zum Erhalt der Natur (Aspekt 4).

Schlüssel zur nachhaltigen Zukunft

Wichtig bei Bildungsangeboten wie dem oben beschriebenen ist, wie Bögelholz (1999) und Lude (2001) es in Braun & Dieckerhoff 2010 ausdrücken, dass „der bloße Aufenthalt in der freien Natur, bspw. im Urlaub, oder der Umgang mit einem Haustier [...] offenbar nur wenig Einfluss auf das Umwelthandeln [hat]. Erst die Einbettung von Naturerfahrungen in klare Bildungskonzepte erbringt effektive Lernerfolge.“

Die ökologische Bildung in der Kita kann viel mehr sein als ein Spaziergang im Grünen. Sie ist ein Schlüssel zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft - vorausgesetzt, sie ist ganzheitlich, reflektiert und in klare didaktische Konzepte eingebettet. Das hier vorgestellte Anwendungsinstrument bietet Fachkräften ein praxistaugliches Werkzeug, um Kindern fundierte Naturerfahrungen zu ermöglichen und sie dabei zu begleiten, sich als aktiver Teil der Welt zu begreifen, die sie mitgestalten können.

Saskia Schmidt, Niklas Berg und Sophie Poreschack sind Studierende der Universität zu Köln und studieren den Master in Erziehungswissenschaften mit den Kombinationsfächern Bildung und Förderung in früher Kindheit und Psychomotorik. In einem Schwerpunktmodul wurde ein Jahr lang eine Schule für die Ausbildung von pädagogischen Fachkräften begleitet. Dabei wurde die Umsetzung der Lehre vom Bildungsbereich ökologische Bildung beobachtet und anhand der Aspekte der ökologischen Bildung untersucht.

Autor(in): Niklas Berg, Sophie Poreschack, Saskia Schmidt

Kontakt zur Redaktion

Datum: 09.10.2025

© Innovationsportal

Ihr Kommentar zu diesem Beitrag. Dieser Beitrag wurde bisher nicht kommentiert.

Weitere Beiträge nach Innovationsgebieten (Archiv).

Die Übernahme von Artikeln und Interviews - auch auszugsweise und/oder bei Nennung der Quelle - ist nur nach Zustimmung der Online-Redaktion von Bildung + Innovation erlaubt.

Die Redaktion des Online-Magazins Bildung + Innovation arbeitet journalistisch frei und unabhängig. Die veröffentlichten Beiträge bilden u. a. auch interessante Einzelmeinungen zum Bildungsgeschehen ab; die darin zum Ausdruck gebrachte Meinung entspricht nicht notwendig der Meinung der Redaktion oder des DIPF.

Links zum Thema

- Braun, D., & Dieckerhoff, K. (2010): Natur und Umwelt. In Kinder erziehen, bilden und betreuen: Lehrbuch für Ausbildung und Studium

- Haraway, D. (2016): The companion species manifesto: Dogs, people, and significant otherness

- Intergovernmental Panel on Climate Change (2021): Climate Change

- Kestler, J., Meyer, S., Thielebein, A., Wunderlich, M., & Vogler, H. (2019): Kitas auf dem Weg in die Zukunft: Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in Kindertageseinrichtungen gestalten

- Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein Westfalen (MKJFGFI) & Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein Westfalen (MSB NRW) (2018): Bildungsgrundsätze

- Murris, K. (2020): The ‘Missing Peoples’ of critical posthumanism and new materialism

- von Ochsenstein-Nick, J. (2021): Wir wollen raus! - Warum das Spielen in der Natur so wichtig ist

- Rautio, P. (2014): Mingling and imitating in producing spaces for knowing and being: Insights from a Finnish study of child-matter intra-action

Weitere Artikel zum Thema

- Malick, Adissa und Wickie erklären Schüler*innen den Klimawandel

- „Die Teilnehmenden sollen Ursachen und Zusammenhänge von Umweltproblemen erkennen, nachhaltige Lösungsansätze finden und diese selbst umsetzen.“

- „Der Klimarat ist das Herzstück des Projekts.“

- „Bildung für nachhaltige Entwicklung mehr Sichtbarkeit geben.“

- „Wir wollen Neugierde wecken und begeistern.“